音咲ヒカル blog No.8

ご観覧いただきまして、ありがとうございます。音咲ヒカルです。今回は「富本家」と交流のあった「有島武郎」(ありしまたけお)、「有島家」についてのお話をさせて頂きます。

本来であれば、このお話は前々回の「富本壮吉」の略歴欄の所に短いエピソードを編集して書き足す予定のものでしたが、思っていたよりも文章量が多くなったので、「有島武郎」単体としてお話しておいた方が良いと判断しました。ですから今回は「有島武郎」のお話を単体にて掲載したいと思います。

掲載予定が伸びております「富本一枝」・「富本憲吉」については、次回に書かせて頂きます。ご了承くださいませ。

それでは、先ずは「有島武郎」の略歴を紹介いたします。

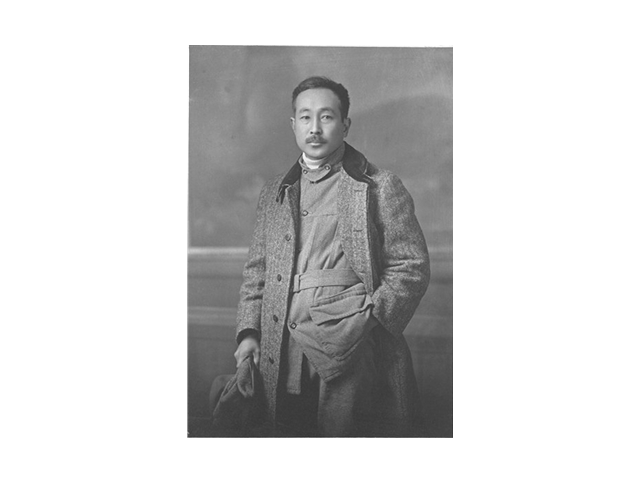

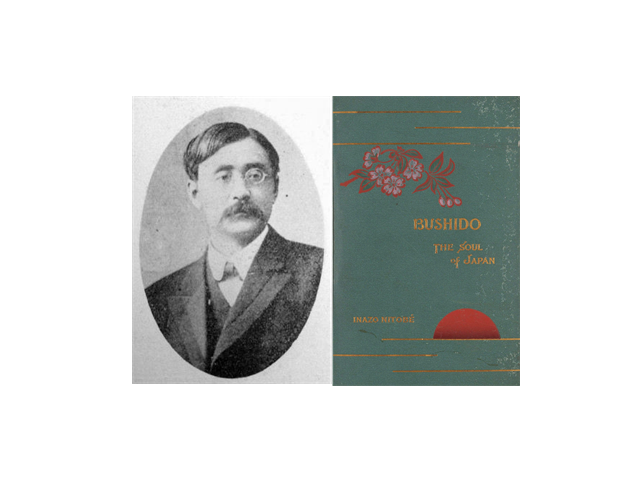

「有島武郎」(ありしまたけお)1878年(明治11年)3月4日 - 1923年(大正12年)6月9日)は、日本の小説家。

学習院中等科卒業後、農学者を志して北海道の札幌農学校に進学、キリスト教の洗礼を受ける。1903年(明治36年)に渡米。ハバフォード大学大学院、その後、ハーバード大学で歴史・経済学を学ぶ。ハーバード大学は1年足らずで退学する。帰国後、「志賀直哉」や「武者小路実篤」らとともに同人「白樺」に参加する。1923年、軽井沢の別荘(浄月荘)で婦人公論の記者だった「波多野秋子」と心中した。

19歳で学習院中等全科を卒業する。その後、札幌農学校に入学。教授の「新渡戸稲造」から「一番好きな学科は何か」と問われ「文学と歴史」と答えたところ失笑を買ったという。「内村鑑三」や「森本厚吉」の影響を受ける。米国ではハバフォード大学大学院、さらにハーバード大学で学び、社会主義に傾倒し「ホイットマン」や「イプセン」らの西欧文学、「ベルクソン」、「ニーチェ」などの西洋哲学の影響を受ける。

* 尚、「有島武郎」の心中死の後、師であった「内村鑑三」は「この度の有島氏の行為を称えるものが余の知人に居るならば、その者との交流を絶つ」(大意)と言明しています。

長男・行光(ゆきみつ)は、俳優の「森雅之」(もりまさゆき)。

代表作に「カインの末裔」「或る女」や、評論「惜しみなく愛は奪ふ」がある。

東京・小石川(現・文京区)に旧薩摩藩郷士で、大蔵官僚・実業家の「有島武」(ありしまたけし)の長男として「有島武郎」は生まれる。母は「幸子」。祖父・「宇兵衛」も同じく郷士であった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「有島武郎」の父「有島武」は薩摩藩の郷士・「有島宇兵衛」と妻・「曾与」の長男として、現在の鹿児島県川内市平佐で生まれた。

大蔵省少書記官、横浜税関長、国債局長、関税局長など財務官僚として活躍。1893年、大蔵大臣の渡辺国武と対立して退官した後、実業界入りし、京都鉄道会社、日本鉄道会社、山陽鉄道、第十五国立銀行などで取締役を務めた。

1903年、東京市会議員に当選して1905年まで議員を務めた。1916年、胃がんにより死去、享年75。従三位勲一等に叙せられる。

園田孝吉の妹。寺島宗則の妻の妹。南部藩留守居役・加島七五郎(山内英邦)と今井静(久留米藩今井九一郎娘)の娘・幸と三度の結婚をしている。

「有島武郎」の父である「有島武」には息子で作家の「有島武郎」、同じく作家の「里見弴」(さとみとん)、芸術家の「有島生馬」(ありしまいくま)。孫に俳優の「森雅之」(もりまさゆき)、曾孫に女優の「中島葵」(なかじまあおい)がいる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*「有島武郎」と「富本一枝」(尾竹一枝)の出会い。

「有島武郎」が「富本憲吉」と「富本一枝」(尾竹一枝)が結婚後に住んでいた安堵村の冨本家を訪ねて来たのは、大正8年の5月の事です。

憲吉と一枝の二人とも以前から「白樺」(しらかば)の同人の方たちとの交流があり、「有島武郎」もその中の一人だったようです。

憲吉は「白樺」の表紙を描いていましたし、「有島武郎」の弟「有島生馬」(ありしまいくま)も「白樺」で、憲吉、一枝とは知り合いでした。

また一枝は「有島武郎」の推薦にて「解放」の「海の沙」に文章を寄せています。

「有島武郎」の日記には富本家の家族に歓迎された事と、一枝から、一枝の妹である三井(みつい)の悲しい話(失恋)を聞いたことが書かれている。(三井は、「尾竹越堂」の三女ですが、幼くして「浅井家」に養女にもらわれているため、「尾竹姓」ではなく「浅井姓」となっています)

実際、一枝の妹・「浅井三井」(あさいみつい)と「有島武郎」は、この時すでに親しい間柄でした。ですから一枝から聞くまでもなく、有島は三井の叶わなかった恋についてすでに知っていたはずです。

おそらく一枝は、可愛いがっていた清純な妹・三井と有島の二人に恋人として、お付き合いして欲しかったのではないかと思います。

何故なら有島が富本家を訪れる前に、一枝は三井から有島に関する話を一通り聞いていたからです。

有島の日記や、三井の残していた有島との手紙から推測すると、三井は失恋に傷つき沈み込んだ自分を、優しく励ましてくれる有島に好意を持っていたし、有島は二十歳程も年の差のある三井に対する自分の思いがどういうものなのか、整理がつかないままに三井と手紙のやり取りをしたり、家族ぐるみの親しい付き合いをしていたように思います。

結局、三井は日本画家「野口謙次郎」(のぐちけんじろう)と結婚し、有島は三井に、「結婚してからも今まで通り心おきなく来て欲しいのが家族みんなの願いです」と三井の結婚に賛成する手紙を送り。その5ヵ月後に婦人公論の記者であった「波多野秋子」(はたのあきこ)とともに軽井沢の別荘にて縊死(いし)心中し、亡くなってしまいます。

「有島武郎」の死を悲しむ三井、涙を流す妹の三井を慰める一枝。特に付き合いと想いの深かった三井は「有島武郎」の死の悲しみを乗り越えるのにはかなりの時間を要した事が察せられます。

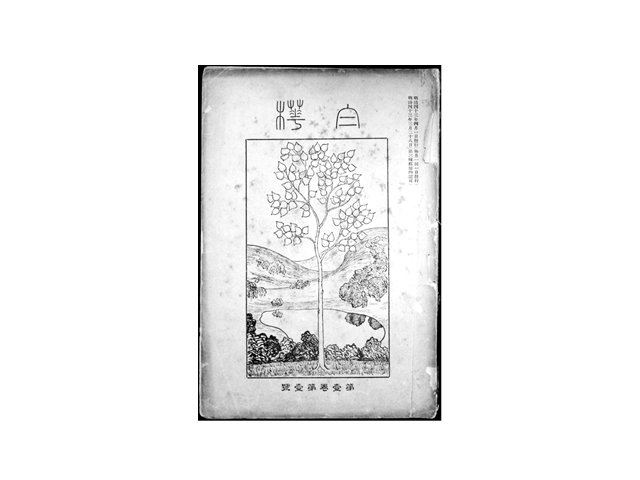

* 下記画像・同人「白樺」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*「冨本壮吉」と「森雅之」(有島武郎の長男)について。

「森雅之」は1911年に「有島武郎」と、陸軍大将・男爵「神尾光臣」の娘でもある母「安子」のもとに、長男として生まれました。

一方の「冨本壮吉」は1927年に、人間国宝・「富本憲吉」と青踏の女・「富本一枝」の間に生を受けました。

「有島武郎」自身はもちろん、有島が生きていた時も、有島が亡くなった後も、おそらくは誰も自分たちの息子が後に映画・映像の世界で関わることになろうとは想像していなかった事でしょう。人の「縁」(えにし)とはそういうものです。

有島の死から時は流れて、1950年の初めごろに映画制作会社「大映」に入社し、助監督を務めていた壮吉は映画「あにいもうと」(監督:成瀬巳喜男)で、有島の息子である雅之と初仕事をしています。

その後、雅之自身の父である「有島武郎」の代表作の1つを映画化した作品「或る女」(監督:豊田四郎)にて、雅之と壮吉の二人は再度、役者と助監督として仕事を共にしています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私は現在「尾竹家」に関する書籍を書いていますが、それぞれの登場人物たちの繋がりを見て行くと、偶然とは思えない不思議な巡り合わせを感じます。勿論、このブログを読んでいらっしゃる皆さんも、私がブログに載せている登場人物たちの「神業」とも言えるような「縁」(えにし)を何となくでも感じているかも知れません。

人と人との「縁」が織りなす人生・物語は深淵で興味深いものです。それぞれの登場人物にも予測できないことだらけです。

「尾竹三兄弟」に関しても、前回ご紹介した「富本壮吉」と「堤清二」(辻井喬)も、今回ご紹介した「有島家」と「富本家」も、次回ご紹介する「富本憲吉」と「富本一枝」(尾竹一枝)も、何かとても大きな物語の中に存在していたように私には思えます。

そしてまた、皆さんすでにお亡くなりになっていますが、その大きな物語はおそらくは現在も続いていると思っています。

このブログをお読みの皆様の人生においても、そうした不思議な巡り合わせのようなもが大なり小なり、あるのではないでしょうか。

そうした自分と関係する歴史を知ると、自分自身という存在も理解しやすくなります。歴史の中には必ず功罪ありますが、それも含めて自分を受け入れ認め愛することができれば、人としての器も大きくなのではないかと思います。

それでは今回の最後に、全員ではありませんが登場人物たちの略歴などをまとめてご紹介して終わりにさせていただきたいと思います。略歴・画像はWikipediaより転載、抜粋(一部編集しています)

※ 尚、「白樺派」の方たちは、また機会を改めてご紹介させて頂きます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*「森雅之」(もりまさゆき)、(1911年1月13日 - 1973年10月7日)は、北海道札幌郡上白石村(現在の札幌市白石区)生まれ、東京都出身の俳優。父は小説家の有島武郎。本名は有島 行光(ありしま ゆきみつ)。

当初、映画出演に消極的だったが、1942年、31歳のとき、文学座が提携出演した東宝作品「母の地図」で映画デビューを果たす。松竹映画「安城家の舞踏会」の没落華族の長男役で注目され、本格的に映画界に進出。

1950年代を中心に・「溝口健二」監督作「雨月物語」や・「黒澤明」監督作「羅生門」・「成瀬巳喜男」監督作「浮雲」などの作品で知的でニヒルな二枚目を演じ、演技派のトップスターとして活躍した。また、出演映画が米国アカデミー賞と世界3大映画祭(カンヌ・ヴェネツィア・ベルリン)のすべてで受賞しており、4冠を達成しています。

演劇界では、1950年代以降はフリーの立場で文学座などの新劇の舞台に立ち、新劇の枠をこえて劇団新派や東宝現代劇などの芝居にも積極的に出演した。

* 主な演劇出演作:「三島由紀夫」の戯曲「鹿鳴館」、「三島由紀夫」最後の戯曲「癩王のテラス」、「泉鏡花」の「歌行燈」、「尾崎紅葉」の「金色夜叉」、「樋口一葉」の「智恵子抄」、「武者小路実篤」の「七福神」「アレクサンドル・デュマ」の「椿姫」、「アントン・チェーホフ」の「三人姉妹」、「ウィリアム・シェイクスピア」の「オセロー」など多数。

「虎の尾を踏む男達」「續姿三四郎」「羅生門」「白痴」『悪い奴ほどよく眠る」など、黒澤明の映画作品に欠かせない演技派二枚目俳優でもあった。三船敏郎と共演する場合は対照的な役柄を演じることが多く、野性味豊かな演技の「動の三船敏郎」に対し、堅実で理知的な演技の「静の森雅之」と呼ばれることもあった。

* 青春ドラマの名わき役で知られる「森川正太」は、著書「売れない役者 あなたの知らない芸能界サバイバル」の中で、駆け出しの若手の頃、あるドラマの撮影中、スタジオの前で何時間も待たされ、イライラが募り「俺を何時間待たせるんだ!!」と周りに当たりちらしていたところ、同じように出番を待っていた年配の役者に「役者は待つのも仕事の内だから」とやさしく諭されたことがあると記している。

スタジオ入りすると、普段は現場に顔を出さないようなテレビ局の重役や監督、現場の撮影スタッフから、その年配の役者が最上級の扱いを受けている様子を不思議に思い、帰宅後、母親に事の顛末を話し、キャストの名前が記載されたシナリオを見せたところ、そこには「森雅之」の名前があり、母親は不世出の名優の前でさらした息子の悪態に絶句してしまったというエピソードもある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

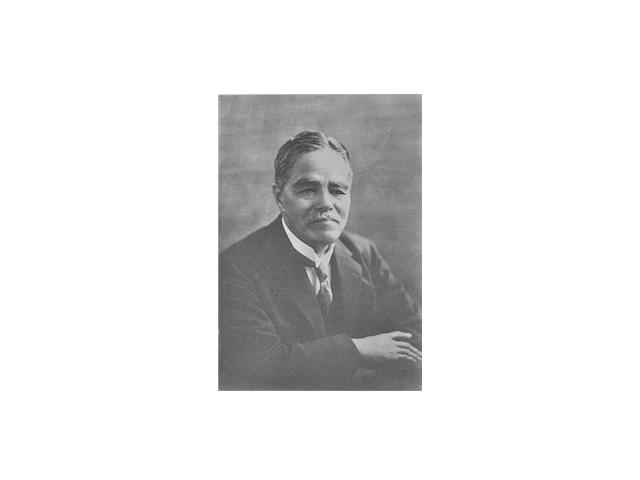

*「新渡戸稲造」(にとべいなぞう)1862年9月1日(文久2年8月8日~ 1933年(昭和8年)10月15日)は、日本の教育者・思想家。農業経済学・農学の研究も行う。 国際連盟事務次長も務め、著書「武士道」は、流麗な英文で書かれ、長年読み続けられている。東京女子大学初代学長。東京女子経済専門学校(東京文化短期大学・現:新渡戸文化短期大学)初代校長。

キリスト教徒(クエーカー)として知られ、一高の教職にある時、自分の学生達に札幌農学校の同期生内村鑑三の聖書研究会を紹介したエピソードもある。その時のメンバーから「矢内原忠雄」、「高木八尺」、「南原繁」、「宇佐美毅」、「前田多門」、「藤井武」、「塚本虎二」、「河井道」などの著名な教育者、政治家、聖書学者らを輩出した。

非常に交流の幅が広い人物で、著作の一つ「偉人群像」には、「伊藤博文」や「桂太郎」、「乃木希典」らなどとのエピソードも書かれている。

「エリザ・ルアマー・シドモア」(アメリカの著作家・写真家・地理学者。ナショナルジオグラフィック協会初の女性理事)ら、日本研究で訪日した外国人とも深い交流がある。

※ 追記 2020年6月24日: ちなみにですが、「新渡戸稲造」の著書「帰雅の蘆」弘道館、明治40年発行の挿絵は尾竹三兄弟の末弟である「尾竹国観」が挿絵を書いています。下記の絵がそれになります。

何度も言っておりますように、取材をしたり、古い資料を調べていると自分が現在描いている作品に登場する人物たちも、当時意識していなかっであろう見えない運命の糸が浮かび上がってきます。「神業」のような「縁」(えにし)の連続です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

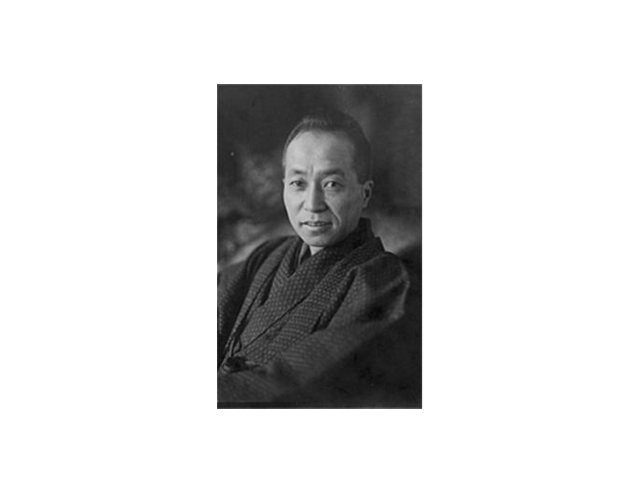

*「内村鑑三」(うちむらかんぞう)万延2年2月13日(1861年3月23日)- 昭和5年(1930年)3月28日[1])は、日本のキリスト教思想家・文学者・伝道者・聖書学者。福音主義信仰と時事社会批判に基づく日本独自のいわゆる無教会主義を唱えた。「代表的日本人」の著者。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

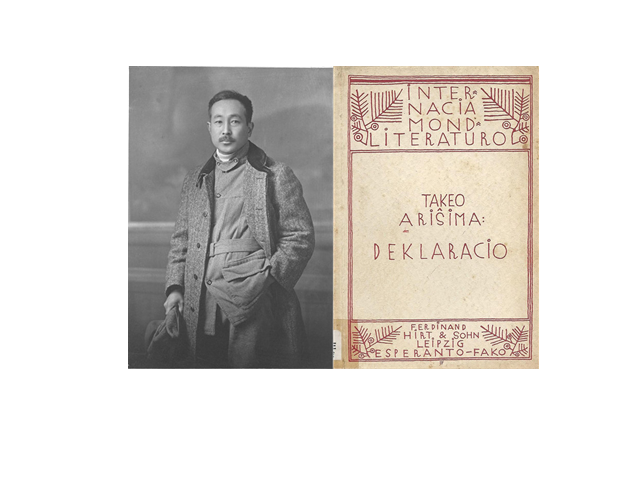

*「里美弴」(さとみとん)、1888年(明治21年)7月14日 - 1983年(昭和58年)1月21日)は、日本の小説家。本名は山内英夫(やまのうち ひでお)といった。

「有島武郎」の父「有島武」と妻「幸子」の四男として神奈川県横浜市に生まれる。生まれる直前に母方の叔父の山内英郎が死去したため、出生直後にその養子となり山内英夫となったが、有島家の実父母の元で他の兄弟と同様に育てられた。

「志賀直哉」や「武者小路実篤」らが創刊した雑誌「白樺』に2人の兄と共に同人として参加した。1919年には「吉井勇」、「久米正雄」らと雑誌「人間」を創刊した。

1932年(昭和7年)より6年間、明治大学文芸科教授を務めた。

1945年(昭和20年)、「川端康成」らと鎌倉文庫創設に参加、

1947年(昭和22年)、日本芸術院会員となる。

「小津安二郎」監督とも親しく小津と組んでいくつかの映画の製作にもかかわった。1958年(昭和33年)の「彼岸花」は小津と「野田高梧」の依頼を受け、映画化のために書き下ろしたものである。四男の「山内静夫」は松竹の映画プロデューサーであり、この映画の製作も務めた。

「家族」: 同じく小説家の「有島武郎」、画家の「有島生馬」は共に実兄にあたる。

姉の「有島愛」は旧三笠ホテル経営者の「山本直良」と結婚、山本直良と愛との三男が作曲家で指揮者の「山本直忠」であり、直忠の長男が同じく作曲家で指揮者の「山本直純」であり、直純の長男が同じく作曲家の「山本純ノ介」である。

また直良と愛の息子の山本直正は、「与謝野鉄幹」・「与謝野晶子」夫妻の二女の「与謝野七瀬」と結婚した。俳優の「森雅之」は長兄・有島武郎の息子なので、甥にあたる。

山本まさとの間に、長女「夏絵」(生後間もなく死去)、長男「洋一」、次男「鉞郎」(東宝勤務)、次女「瑠璃子」、三男「湘三」、四男「静夫」をもうけた。元赤坂芸妓の「菊龍」(遠藤喜久、お良)を愛人にした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*「有島生馬」(ありしまいくま)、1882年(明治15年)11月26日 - 1974年(昭和49年)9月15日)は、神奈川県横浜市出身の日本の画家。 「有島武郎」の弟であり、「里見弴」の兄。

妻の「信子」は「原田熊雄」の妹でドイツとのクォーター。妹のシマは医学者の「高木喜寛」に嫁いだ。甥には武郎の長男である俳優の「森雅之」がおり、1923年(大正12年)に武郎が心中した後は彼の親代わりとなって育てた。姪には高木喜寛・シマ夫妻の長女・「園子」がおり、西洋古典学者の「呉茂一」に嫁いだ。

志賀直哉や児島喜久雄とは少年時代からの友人で、「白樺」創刊に参加し、代表作「蝙蝠の如く」を書いた。父親が由比ヶ浜に別荘を持っていたことから、「吉田清成」、「吉原重俊」、「山尾庸三」、「園田孝吉」らといった官僚の子供たちと親しく交流した。

1907年(明治40年)2月末からパリの美術学校グラン・ショミエールに通いはじめる。パリでは「荻原守衛」、「高村光太郎」、「南薫造」、「梅原龍三郎」、「藤田嗣治」らとも交流した。

。1921年(大正10年)画家「西村伊作」や歌人「与謝野晶子」、画家「石井柏亭」らによって当時の学校令に縛られない自由でより創造的な学校、文化学院が創立される。生馬も講師として教壇に立った。(教え子に「村井正誠」がいる。)

1928年(昭和3年)娘・「暁子」、「原智恵子」らと渡欧し、フランスでレジオンドヌール勲章授与。

1935年(昭和10年) 帝国美術院会員となる。

同年、日本ペンクラブ(会長・「島崎藤村」)の副会長になる。

1936年(昭和11年)「安井曽太郎」らとともに一水会設立に参画。 1937年(昭和12年) 帝国芸術院会員となる。

1958年(昭和33年) 日展常務理事に就任。1964年(昭和39年) 文化功労者となる。1971年(昭和46年)

娘・「暁子」、「昭和天皇皇后」ヨーロッパ歴訪に同行し通訳を務める。 1974年(昭和49年)91歳で死去。

1982年(昭和57年)、「有島生馬の鎌倉の家」(通称「松の屋敷」)が長野市信州新町上条に移築され、「有島生馬記念館」として開館された。

*「有島生馬」画像掲載なし。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「有島武郎」

※「有島武郎」が初めて安堵村の「富本家」を訪れたのは1919年の5月1日のことでした。それから101年が経った今日、2020年5月1日に私が今回の記事を書けたことを嬉しく思います。そしてその事が何か少しでも「有島武郎」さんと、その「ご家族」、「関係者」、「縁者」の皆様のお役に立てたなら幸いです。

音咲ヒカル

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。きっと、天界にて「有島武郎」さんも喜んでいることでしょう。 それでは、また次回。